Actualités

Activités physiques, handicaps et santé au cœur de la journée « Bouger pour ma santé »

Mercredi 24 avril 2024, au Stade Léo-Lagrange des Mureaux fut organisée la journée « Bouger pour ma santé » par le CCAS et le service des Sports des Mureaux, avec l’appui de nombreuses associations…

Ciné-débat au Pandora d’Achères : « Une affaire de principe »

Bruxelles, 2012. Quand le commissaire à la santé est limogé du jour au lendemain, dans la plus grande opacité, le député européen José Bové et ses assistants parlementaires décident de mener…

Le bateau « Je sers » à Conflans va-t-il fermer ?

Le bateau chapelle « Je sers » fait partie du patrimoine et de l’histoire locale, il a aussi dimension sociale et cultuelle. Que ce passe-t-il à la direction ? A la surprise générale, l’association…

Les usagers de la SAUR manifestent leurs mécontentements aux Mureaux

Mardi 23 avril 2024, une manifestation fut organisée par le Collectif citoyen « Les Mur’Eau » devant le siège de la société La Saur, aux Mureaux, gestionnaire de la distribution de l’eau sur la…

Vernouillet décerne la médaille de la ville aux anciens gérants du Petit Casino

La météo n’a pas été au rendez-vous, mais, l’esprit du village était plus que jamais présent lors de la fête, le 19 avril, organisée en l’honneur du couple Moreau. La présence de ces commerçants…

Coupes d’arbre à la base de loisirs : l’Adiv Environnement demande des explications

Coupes à l’Ile de Loisirs du Val de Seine : nous demandons des explications a publié l’Adiv-Environnement dans un article sur leur site Internet qu nous reproduisons ici. Cet hiver, d’importantes…

Andrésy : le maire reprend la main et fait adopter le budget 2024

A la dernière séance du conseil municipal d’Andrésy, le 15 avril, Lionel Wastl, maire depuis 2020 a organisé et mené à bien un ordre de jour concis et musclé et, ainsi, fait preuve d’autorité. C’est…

30 collégiens des Mureaux en séjour mémorial et culturel en Pologne

Vendredi 12 avril 2024, vers 20h, 30 collégiens, des trois collèges de la commune des Mureaux, sont partis en séjour mémorial et culturel en Pologne, à Sosnovieck. Cette dernière ville est jumelée…

Immobilier : toujours la crise au marché des locaux d’activités en Ile-de-France

Le 17 avril, les experts observent un démarrage poussif dans un contexte encore grippé. Rappel : le présent communiqué est élaboré avec les données 2024 issues du nouveau groupe de travail ImmoStat…

Logement : les maires de grandes villes demandent des moyens

Présidée par Gil AVÉROUS, maire de Châteauroux, l’association Villes de France, association d’élus pluraliste dont le président délégué est Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse, représente…

De Poissy à Médan, une enquête sur l’artiste peintre paysagiste Jules Rozier (1821–1882)

Le Dr Vincent Richard-Bloch, adjoint au maire de Poissy délégué à la culture, a annoncé, lors du « vernissage » de l’exposition “Le Paysage français 1850–1914”, qu’elle était la dernière de toutes celles qu’il a organisées au cours de sa longue participation à la vie de la commune. Il s’est montré, particulièrement, intéressé par les résultats de notre enquête historique, déclenchée par l’un des tableaux exposés.

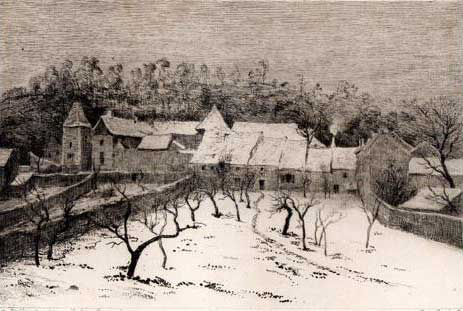

Un tableau intitulé Mon jardin à Médan, découvert dans l’exposition “Le Paysage français 1850–1914”, qui s’est tenue en octobre et novembre 2019, nous a conduits à nous intéresser à l’auteur de cette eau forte réalisée en 1869. Quelles ont été son existence et son œuvre ? Où se trouvait sa résidence médanaise ?

Le point de départ : une très belle exposition de peintures à Poissy

Cette exposition avait été organisée par la Ville de Poissy, en partenariat avec l’Académie des Peintres de l’Abbaye, le Musée d’art et d’histoire de Meudon et le Musée d’art et d’histoire de Poissy ; parmi les 84 peintures et gravures présentées, issues de fonds publics et privés, nombreuses étaient celles représentant des vues de notre territoire, en particulier des bords de la Seine.

Deux professeurs de l’Académie des Peintres de l’Abbaye, Jean-Marc Denis, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, et son frère Fabrice Denis, docteur en histoire de l’art, ont élaboré l’exposition et rédigé les textes de présentation ainsi que le catalogue ; le premier, également directeur artistique de l’académie, y présente ainsi l’eau forte de Jules Rozier, représentant le jardin de la maison qu’il habitait à Médan :

Mon jardin à Médan, eau forte de Jules Rozier

“Un premier plan obscur permet à la lumière du second cet effet théâtral et rembranesque. La diagonale établie par les deux valeurs de ce jardin, ombre et lumière, et un enchevêtrement de lignes sans fin, traduisent la prolifération végétale. Animée et sensible, cette gravure pose cette éternelle question de la place de l’homme dans la nature, interrogation fondatrice de l’art du paysage. Le jardinier comme le graveur sillonne et imprime la surface, le jardin comme l’atelier, l’atelier comme le jardin, sont les aires nécessaires à leur cheminement.”

Sept autres œuvres de ce peintre étaient également exposées. Les commentaires précis nous ont permis de mieux comprendre le style et les techniques de cet artiste peintre. Toutefois, pour trouver des informations sur l’existence de cet ancien habitant de Médan, des recherches se sont avérées nécessaires.

L’enquête sur la vie et l’œuvre de Jules Rozier

Une recherche sur Internet nous a montré l’étendue de sa production : les divers sites de ventes aux enchères d’œuvres d’art recensent plus d’une centaine de tableaux. Toutefois, très peu d’informations biographiques sont disponibles.

La neige à Médan

Une notice bibliographique du catalogue de la Bibliothèque nationale de France nous a confirmé la présence de Jules Rozier à Médan vers 1877, l’année où il a exposé au Salon une eau forte, simplement intitulée Médan. La consultation du périodique L’Artiste, journal de la littérature et des beaux-arts, dans la bibliothèque numérique Gallica, nous a permis de trouver un commentaire dans son second volume de l’année 1877, sous le titre Paysage d’hiver : « On a beaucoup remarqué ce paysage d’impressionniste au dernier Salon. M. Jules Rozier a l’accent des mélancolies de la nature. On a froid dans ses hivers, mais on respire la nature dans ses printemps. »

Il nous fallait retrouver cette eau forte. Devions-nous aller sur le site Richelieu de la BnF pour voir l’estampe ou en acheter une reproduction via Internet ? La notice nous a précisé qu’elle représente un paysage sous la neige. Les gravures n’étant pas des œuvres uniques, nous pouvons en acquérir un exemplaire dans des galeries, même sur leur site Internet. Ainsi avons-nous trouvé une photo de la gravure de 1877, intitulée Paysage d’hiver – Médan, où le château est bien reconnaissable, dans le fond à gauche.

Paysage d’hiver-Médan, eau forte de Jules Rozier

Le tableau Le village de Médan sous la neige qui a, vraisemblablement, été à l’origine de la gravure (ou l’inverse) a été vendu, ces dernières années, à Drouot ; cette huile sur toile est datée « 1er Xbre 1875 » (1/12/1875).

ll nous fallait continuer les recherches dans la bibliothèque numérique Gallica, afin de trouver des témoignages de contemporains de l’artiste.

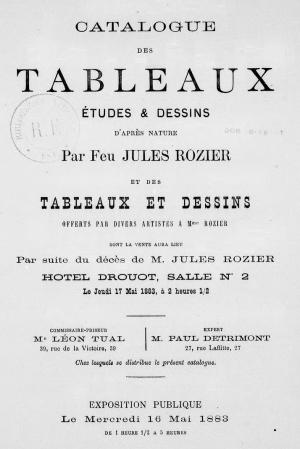

Un catalogue posthume

Après le décès de Jules Rozier, son épouse a vendu, aux enchères à l’Hôtel Drouot, en mai 1883, les peintures et les dessins qu’elle possédait, dont ceux qu’il avait réalisés.

Catalogue de la vente de 1883

La notice biographique du catalogue a, donc, été rédigée par le fils de Jules Rozier. En voici quelques extraits :

« […] Il nous semble que la peinture de cet artiste, si naïvement cherchée, si simple dans ses moyens, est de celles qui se comprennent aisément. […] Il entra tout jeune dans l’atelier de Bertin, qu’il ne quitta qu’au bout d’un certain temps, pour prendre les conseils de Paul Delaroche. […] Vers 1845 un revirement complet se produisit en lui. Cessant d’envoyer aux Expositions, il consacra tous ses efforts à étendre le cercle de ses connaissances, et se mit avec ardeur à étudier les sciences dans les divers rapports qu’elles peuvent avoir avec l’Art. Sans faiblesse, sans découragement, plein de foi dans l’avenir, pendant une période de dix années il ne cessa de poursuivre solitairement son œuvre, persuadé que la vie d’un artiste n’est qu’une laborieuse incubation de choses qui doivent éclore à de certains moments d’élection. Ces heureux moments vinrent pour lui ; et, depuis le Salon de 1859 jusqu’à sa mort, on peut dire qu’ils ne le quittèrent plus. […] Plus tard encore, du cœur de cette vallée de la Seine, objet de la constante prédilection de l’artiste, un autre ordre d’études et de recherches est appelé à sortir. Du village de Médan, lieu habituel de sa retraite et centre de ses rayonnements, surgissent d’autres notes délicates : le Verger en fleurs, l’Arbre mort, les Champs en mai, petits poèmes pleins de rêveries, parfumés de senteurs printanières, derniers échos de la jeunesse. […] Nous retrouvons toujours, sous des ciels limpides, transparents et profonds, le même aspect de vérité, la même finesse de ton, le même sentiment poétique de la nature. Mais déjà pointent à l’horizon le cortège des amertumes de la dernière heure. Ce fut en 1877 que le pauvre artiste ressentit pour la première fois les atteintes du mal terrible qui devait l’emporter six ans après. […] En 1878, il passe trois mois à Granville et sur les côtes normandes dans une étroite intimité avec le ciel et la mer. […] Ce furent les derniers moments heureux de son existence. La paralysie devait bientôt venir le frapper. […] Paralysé du côté droit, succombant sous le poids de la douleur, condamné fatalement à l’inaction, Jules Rozier se met résolument à peindre de la main gauche, montrant par cet effort ce que peuvent le courage et la volonté dans une âme bien trempée. […] Venu à la suite du mouvement romantique de 1830, Jules Rozier appartenait par son âge et par la nature de son talent à cette pléiade de paysagistes français qui restera toujours l’honneur et la gloire de notre école moderne. […] Tempérament de rêveur et de poète, il ne fut jamais qu’un contemplatif, et si la nature avait été prodigue envers lui de tous les dons qui concourent à former un artiste, elle lui avait refusé ceux qui font aimer la bataille et rechercher les luttes ardentes de la vie. Peut-être souffrit-il à de certaines heures, car l’injustice afflige toujours les âmes délicates ; mais il est certain que, plutôt que d’aller mendier les suffrages, il préféra se retirer loin du monde, au milieu du calme des champs. […] »

Dans ce texte et dans le catalogue de la vente, sont mentionnés d’autres peintures et dessins réalisés à Médan, à Triel, à Vaux, à Vernouillet et à Villennes.

Des recherches dans la presse de l’époque de Jules Rozier nous ont apporté des compléments intéressants, publiés lors de son décès puis à l’occasion de la vente de ses œuvres. Cette exposition avait été annoncée ainsi par le quotidien Le Gaulois : « Dans le siècle où nous vivons, nous disait il y a peu de jours un homme qui connaît la société, les timides ont tort. Combien cette appréciation serait juste si nous avions à chercher le motif de l’infortune de feu Jules Rozier […] Le seul défaut du sympathique artiste était d’être trop timide pour se faufiler dans aucune coterie et trop fier pour solliciter, non seulement un appui, une protection, mais même un de ces honneurs qui ne s’accordent, hélas que sur la demande de celui qui veut l’obtenir. […] Ses paysages, qui témoignent tous d’une étude consciencieuse et qui sont bien empreints de poésie, ont pris place dans des centaines de collections. Ses toiles, relativement à celles de ses contemporains les plus estimés, ont une bien plus grande valeur que celle que nous leur avons attribuée jusqu’à présent. Nous sommes convaincus qu’avant peu il se produira une véritable hausse sur le nom de Jules Rozier. »

Le quotidien L’Intransigeant a publié ce commentaire dans sa nécrologie : « Peintre des vergers en fleurs et des bords de rivières, c’est aux rives de la Seine et à celles de l’Oise qu’il empruntait ses plus douces impressions d’artiste et le thème de ses plus jolies compositions. Les amateurs délicats se souviendront longtemps des pages charmantes et pleines de vérité sorties de son pinceau, où s’allient à la fois le charme de la couleur, la finesse du ton, et le sentiment poétique de la nature, qualités qui forment pour ainsi dire la caractéristique de son talent. »

Nous avions ainsi appris, que Jules Rozier, malgré sa timidité, était très apprécié par ses contemporains qui le considéraient comme un brillant et fin paysagiste mais qu’il était décédé dans le dénuement après qu’il ait été atteint, six ans plus tôt, par une maladie qui l’avait, à moitié, paralysé. La vallée de la Seine était pour lui un « objet de la constante prédilection ».

L’enquête sur la localisation de la résidence médanaise de l’artiste peintre

Les archives disponibles

Les principaux documents anciens, disponibles dans les archives, communales et départementales, sont les suivants :

- les recensements de la population : au XIXe siècle, ils étaient réalisés tous les 6 ans ; y ont été enregistrés les habitants de chaque maison par rues ou lieux-dits, avec diverses informations. Dans les villes comme les nôtres, où les villas et les maisons étaient des résidences secondaires, leurs propriétaires étaient recensés dans le lieu de leur résidence principale, le plus souvent à Paris.

- le cadastre napoléonien : bien que l’empereur n’était plus au pouvoir en 1821, l’année de son décès, il a laissé son nom pour désigner les documents qui ont été établis, en cette année, pour la perception des impôts fonciers. Le plan cadastral contient, pour chaque parcelle, un numéro qui l’identifie dans les cases des matrices cadastrales, les registres où étaient inscrits les mutations de propriétés et les modifications des bâtiments, notamment les constructions nouvelles et les démolitions, ainsi que le nombre d’ouvertures (portes et fenêtres), donnant une idée de la dimension des bâtiments.

Pour notre enquête, nous disposions, en complément, de deux œuvres de l’artiste, représentant des lieux de Médan, dont le jardin de sa maison.

L’adresse de Jules Charles Rozier et de sa famille

Heureusement, Jules Rozier se faisait recenser dans ce village. Dès la première page de l’état nominatif des habitants de la commune de Médan en 1876, nous avons trouvé Jules Rozier, toutefois avec son deuxième prénom Charles. La profession indiquée est bien « artiste peintre » et son âge 55 ans (1876–1821=55). Il habitait au 9 rue Basse, avec son épouse, Clémentine Piaud-Rémond, même âge, née à Lyon, et leur fils Alexandre, 32 ans, né à Paris.

Quelle a été la durée de leur présence à Médan ? Le recensement de 1866 ne montre aucun habitant à cette adresse. En 1872, la maison était habitée par un cultivateur, son fils et deux domestiques. En 1881, l’année du décès de Jules Rozier, un autre cultivateur et son épouse avaient succédé, avec leurs trois employés, à la famille de l’artiste peintre.

Le quartier de la rue Basse à Médan

Un autre document intéressant est la matrice des propriétés foncières, dans laquelle ont été enregistrées, de 1824 à 1914, les mutations des propriétés, bâties ou non. Il est donc plus volumineux que celui relatif aux propriétés bâties car toutes les parcelles de terrains, en particulier les champs agricoles et les vignes, y figurent. Une recherche, dans les 517 pages emplies en 90 ans pour cette petite commune, a permis d’y trouver Emile Zola mais pas Jules Rozier. Nous pouvons supposer que Jules Rozier n’était pas propriétaire de la maison mais locataire.

Il semble logique que la rue Basse de Médan était la plus proche de la Seine : elle est devenue la rue Pasteur. Sur l’extrait de la carte d’état-major de 1818–1824, où était encore représenté le parc du château, c’est celle, à droite, qui le contournait vers l’église, en haut au centre.

Pour localiser la maison, nous avons fait deux hypothèses :

– La première est que le paysage d’hiver, représenté dans une « eau forte » et une peinture à l’huile sur toile de Jules Rozier, a été dessiné à proximité de sa maison ; le champ couvert de neige se trouvait à l’une des extrémités de l’ancien parc du château.

– La deuxième est que la maison existait en 1821, lors de l’établissement du plan du cadastre napoléonien, dans la partie alors urbanisée du village.

La gravure de Jules Rozier Mon jardin à Médan montre deux bâtiments, une maison d’habitation (à droite) et, semble-t-il un hangar (à l’arrière), proches l’un de l’autre. Cette information picturale et la perspective du paysage de neige, notamment l’axe vers l’entrée du château peuvent nous faire penser à l’une des maisons du groupe noté 3 sur l’extrait, ci-après, du plan cadastral. Toutefois, aucun lien ne peut être trouvé dans la matrice cadastrale entre leurs propriétaires et les habitants de la maison de Jules Rozier après son décès.

Après l’étude des autres maisons de cette rue, un autre élément nous a orientés vers le groupe de maisons, numéroté 3 sur l’extrait du plan cadastral. Aujourd’hui, l’entrée du 9 rue Pasteur, donne sur une cour qui correspond à celle de ces maisons en 1821. Il est vraisemblable que le numéro soit resté identique lorsque le nom de la rue a été modifié. Certaines de ces maisons existent encore de nos jours.

D’autres ont été démolies, notamment lorsque le chemin qui longeait l’ancien parc du château a été élargi pour former la rue Ronsard. De nouvelles villas ont, alors, été bâties dans ce quartier qui a fortement évolué depuis les années 1880.

Municipales 2020

- Andrésy : le départ qui ébranle l’équipe municipale

- Pour l’orientation budgétaire, la Ville de Triel doit soumettre des documents conformes à la règle administrative

- Le tribunal administratif de Versailles a validé la victoire de Fabien Aufrechter à Verneuil

- Triel : Déjà cinq mois d’une nouvelle mandature

- Parc municipal de Triel : retombons sur terre !

- Les Muriautins plébiscitent la liste renouvelée de François Garay

- Retour sur une soirée d’élection à Triel, juste avant la nuit

- Cédric Aoun est devenu maire de Triel-sur-Seine

- Eddie Aït, haut la main !

- Villennes : une victoire très serrée pour Jean-Pierre Laigneau