Actualités

Passage de la flamme Olympique dans Les Yvelines par le futur ISPC aux Mureaux, Mantes-la-Ville et Poissy (Webtélé2r)

Mardi 23 juillet 2024, la flamme Olympique, avant d’embrasser la vasque olympique à Paris vendredi soir prochain, continue à se balader en France en passant en ce jour par Les Yvelines. Si son tour…

Incendie à Triel, acte de pyromane ?

Entre la nuit du 15 au 16 juillet 2024, un incendie a calciné une voiture et le garage d’une maison sise Avenue des Tilleuls. Pour le moment, et selon la propriétaire, aucun indice ne permet de…

Les vacances solidaires du Secours populaire, Fédération des Yvelines

La Fédération des Yvelines du Secours populaire français est fière d’annoncer que plus de 3 000 personnes vivront des journées de bonheur cet été ! Un programme riche en activités est prévu pour les…

La boutique éphémère de la Bouquiniste Stéphanie de Lima un succès

Du 9 au 21 juillet 2024, la Bouquiniste d’Aubergenville, Stéphanie de Lima et sa complice conteuse, Eléonore Régien, se sont installées dans une boutique éphémère dans les allées de Marques Avenue.…

Mokhtar Hadjri boucle la boucle en devenant officiel boxe aux JO de Paris

Jeudi 11 juillet 2024, Mokhtar Hadjri, le Monsieur boxe amateur incontournable de la commune des Mureaux, entraîneur de champions, président du LMX Ring Olympique mais aussi du comité départemental,…

LPG : Japan Expo 2024 : les 70 ans de Godzilla, hommage à Buichi Terasawa, cosplays et Daruma 2024(Webtélé2r)

Du 11 au 14 juillet 2024 s’est tenue la 23e édition de la Japan Expo Paris. Cette édition a proposé de nombreuses animations et expositions dont une anniversaire pour Godzilla et une hommage à…

Les 80 ans de la Libération célébrés aux Mureaux

Samedi 13 et dimanche 14 juillet 2024, la ville de Les Mureaux a célèbré la Fête nationale avec plusieurs moments de célébrations sur la ville de 18h30 à 1h du matin Parc de l’Oseraie /Place…

Île-de-France : le télétravail appose sa marque sur le territoire

Travailler à distance est désormais une pratique courante, stabilisée depuis trois ans. En Île-de-France, plus de 43 % des actifs télétravaillent régulièrement, le plus souvent à domicile. Cela…

Chemin de Picardes à l’Hautil : Deux associations portent l’affaire en justice

Le torchon brule depuis janvier 2024 entre les opposants au projet individuel du maire de Triel, Cédric Aoun, sur le chemin des Picards. Le 12 juillet, les associations ADIV-Environnement et Bien…

La méteo Immo : les chiffres d’Adéquation

Par le biais de son outil FIL Résidentiel*, ADEQUATION, société spécialiste des marchés immobiliers, dévoile les données exclusives de l’activité résidentielle du mois de juin 2024 . 71 300 C’est le…

Les commanditaires et les constructeurs de la Maison de fer de Poissy – Deuxième partie : le concepteur et le constructeur

Lire la première partie : les propriétaires successifs de la maison.

Cette maison métallique récemment reconstruite, avec une ossature de béton, dans le Parc Meissonier de la ville de Poissy, où elle avait été édifiée en 1889, est-elle une construction française, résultant du savoir-faire de Gustave Eiffel comme cela a été, longtemps, affirmé ? Cet article présente l’ingénieur belge qui était l’inventeur du procédé de construction et le dirigeant de la société française qui a produit les éléments constitutifs ; celui-ci était, vraisemblablement, belge également. Toutefois comme pour les matériels ferroviaires que construisaient, à l’origine, leurs sociétés, en mettant en œuvre toute la chaîne de façonnage de tôles d’acier, c’est en Angleterre que se trouvait l’origine des maisons de fer.

Le mythe Eiffel

Quel est le lien entre la Maison de fer de Poissy et d’autres bâtiments métalliques de diverses régions du monde, en particulier « La Casa de Ferro », bâtie en 1892 à Maputo au Mozambique, et « La Casa de fierro » d’Iquitos au Pérou ? Concernant ce dernier édifice, la Société de la Tour Eiffel a démenti que le bâtisseur de la tour ait été à son origine. Elle a publié, sur son site Internet, un carnet issu des recherches et des relevés effectués par deux chercheuses(1). Elles y décrivent les nombreuses constructions métalliques que Gustave Eiffel a réalisées en Amérique latine. Elles reconnaissent que « La Casa de fierro » a été bâtie, comme les villas en tôles d’acier de Poissy, de Morgat et d’Arcachon, selon le procédé Danly.

Il est vraisemblable que les maisons de fer de Poissy, de Morgat et d’Iquitos ont été commandées lors de l’Exposition universelle de 1889, où plusieurs constructions avaient été réalisées selon le système Danly. L’exposition se tenait sur le Champ de Mars autour de la Tour de 300 mètres (c’était son nom à l’époque). C’est le seul lien entre le constructeur de la tour, qui a été inaugurée à cette occasion, et les maisons en tôles d’acier embouties !

Dans un article du journal Le Monde sur la maison de fer de Maputo(2), Philippe Coupérie-Eiffel, président de l’Association des Amis de Gustave Eiffel, a expliqué pourquoi de nombreux bâtiments ont été attribués à son arrière-arrière-grand-père : « Que voulez-vous, c’est le mythe Eiffel ! La notoriété et l’empreinte de mon aïeul sont telles qu’elles ont depuis longtemps dépassé sa propre œuvre, pourtant déjà très prolifique… ».

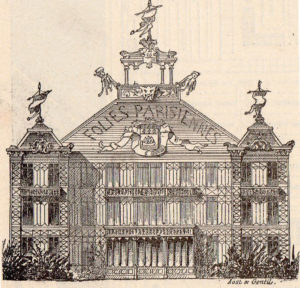

Joseph Danly, qui est, aujourd’hui, reconnu comme le constructeur de ces bâtiments, avait, notamment, dans le cadre de l’exposition, construit le Théâtre des Folies parisiennes à proximité de la tour, entièrement métallique comme elle. Il a, longtemps, été supposé que des éléments de la Maison de fer de Poissy provenaient de ce théâtre ou d’un pavillon de l’exposition.

La façade du Théâtre des Folies parisiennes

Toutefois selon l’ingénieur belge Marc Braham(3), historien de la construction, l’origine des maisons en fer ne se trouve pas en Belgique ou en France mais en Angleterre vers 1840 : les portable colonial cottages, principalement destinés à l’Australie. Son récent article mentionne divers précurseurs français et présente, particulièrement, deux constructeurs dont Isidore de Schrijver.

Le concepteur, Joseph Danly

Un article publié sur un site Internet relatif aux maisons métalliques françaises(4), géré par l’expert belge, nous fait connaître cet ingénieur qui était son compatriote : il était né à Marcinelle, en 1839. Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur civil des mines de l’université de Liège, il a acheté en 1863, avec son frère Louis, banquier, une forge située à Aiseau, près de Charleroi ; ils l’ont développée, fabriquant principalement des matériels ferroviaires. Joseph Danly a mis à profit le travail de la tôle dans ses ateliers d’emboutissage, de chaudronnerie et de galvanisation lorsqu’après le décès de son frère il a voulu lancer de nouvelles activités. Son premier brevet, délivré en Belgique, en juillet 1885, était intitulé La construction de bâtiments en tôles embouties. Il y a décrit ainsi les principes : « Mon invention consiste à construire des bâtiments métalliques à simples et à doubles parois composés essentiellement de panneaux en tôles de fer et d’acier de faible épaisseur, embouties sous les formes des plus grandes résistances concourant en même temps à l’ornementation et dont les contours sont semblables à ceux des faces apparentes des divers éléments constitutif des constructions en pierres de tailles, tels que parements, pilastres, linteaux, architraves, voussoirs. »

Joseph Danly a constitué alors la Société anonyme des Forges d’Aiseau. A l’occasion de l’exposition universelle d’Anvers en 1885, cette société a participé à un concours de la Croix-Rouge pour la réalisation de baraques d’ambulance mobiles. L’inventeur a proposé son système, qui avait fait l’objet du brevet : des tôles de fer, aux bords repliés à 90 degrés, assemblées sans ossature. Toutefois, ces « boîtes en métal » ne pouvaient pas être employées pour de grandes constructions, telles que des maisons à plusieurs niveaux. En 1887, il a déposé un brevet de perfectionnement, décrivant une ossature ; ce brevet belge a été, peu après, complété, en France par un « brevet d’invention » identique. Celui-ci a été exploité par les Forges et Fonderies d’Hautmont (Nord), qui avaient acquis une licence de fabrication pour la France et les colonies. Après le décès de Joseph Danly, en 1899, son fils Albert Marie Joseph Danly, né en 1867 à Aiseau, a poursuivi les activités de l’usine.

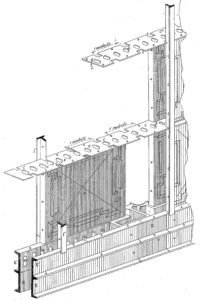

Le procédé a été détaillé, en 1888, dans un article d’une revue technique du domaine de la construction(5), illustré par différents plans d’assemblage, tel que celui de l’image ci-après.

Technique d’assemblage du système Danly

De très nombreux bâtiments ont été construits, dans le monde entier, notamment an Amérique latine et à Sumatra, à partir d’éléments fabriqués selon cette méthode ; c’est, bien évidemment, au Congo belge qu’ils ont été les plus nombreux. Un article d’une revue publiée en 1886(6) vantait les qualités de ces constructions en tôles embouties : « La Société anonyme des forges d’Aiseau vient d’établir diverses constructions métalliques d’une certaine importance destinées à l’Amérique du Sud. Ces bâtiments n’ont rien de l’aspect raide, monotone et froid qu’évoque naturellement à l’esprit l’idée des constructions en fer. La tôle, élément essentiel de ces constructions, assouplie sous l’action de puissants moyens mécaniques, y revêt les formes les plus variées de l’architecture. Elles se composent principalement de panneaux en tôles minces embouties sous des formes à la fois élégantes et de très grande résistance appareillés, comme les pierres de taille d’un édifice, et assemblés entre eux, très solidement, par des moyens qu’il ne nous est guère possible de décrire, mais qui, à l’examen, paraissent à la fois simples et pratiques. La disposition de ces panneaux produit, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments, une ornementation naturelle parfaitement suffisante. Il faut réellement avoir vu ces constructions pour se rendre compte de l’effet agréable qu’elles produisent à l’œil, de leur solidité et de leur confort. Sous ce rapport, tous les murs, cloisons, etc., voire même les toitures, sont à doubles parois, séparées par un matelas d’air et isolées par des éléments mauvais conducteurs de la chaleur. Des dispositions très sérieusement étudiées permettent aussi de combattre efficacement les influences climatériques, ce qui a été jusqu’ici un des grands écueils des constructions métalliques. Si nous ajoutons que le poids de ces bâtiments est réduit à des proportions étonnantes, que leur stabilité ne laisse rien à désirer, que des constructions importantes de l’espèce peuvent être édifiées et démontées en quelques jours par des ouvriers quelconques et qu’enfin leur prix n’est pas plus élevé que celui des constructions en bois ou en maçonnerie les plus économiques, nous en aurons dit suffisamment pour montrer qu’il pourrait y avoir là la solution d’un vieux problème depuis longtemps cherchée et qui est susceptible d’applications nombreuses, notamment à certaines installations de chemins de fer, tramways, etc., à des hôpitaux, à des constructions industrielles, voire même à des installations de villas, etc. »

Le constructeur, Isidore de Schrijver

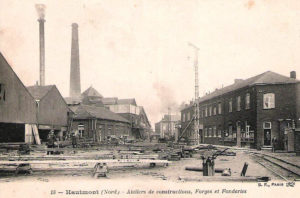

La société nommée « Ateliers de Construction, Forges et Fonderies d’Hautmont » a été fondée par Isidore de Schrijver à partir d’ateliers de construction portant son nom ; il les avait établis en 1853 à Hautmont, dans le canton de Maubeuge (Département du Nord). Ils étaient spécialisés, de même que les Forges d’Aiseau, dans la construction de matériels ferroviaires. Comme cette société belge, les ateliers d’Hautmont maîtrisaient tous les procédés de fabrication des panneaux du système Danly : chaudronnerie, forge, emboutissage, traçage, ajustage, galvanisation et ondulation.

Les Forges d’Hautmont

Toutefois, les tôles étaient, semble-t-il, produites par l’usine voisine, à Hautmont, de la société belge « Laminoirs, hauts Fourneaux, Forges, Fonderies et Usines de la Providence ».

Alors que les panneaux de la Maison de fer de Poissy ont été fabriqués par une société française, son dirigeant avait, vraisemblablement, la nationalité belge comme Joseph Danly.

Des maisons très confortables

Un article d’une revue technique de génie civil(7), publié en 1893, a décrit les avantages des récentes améliorations apportées par les ateliers de construction d’Hautmont, notamment les murs à double paroi. Au-delà des caractéristiques techniques et de la solidité des bâtiments, plusieurs aspects concernant leur habitabilité ont été notés : « Ces constructions étaient donc relativement lourdes et coûteuses, froides en hiver et chaudes en été ; leur aspect était toujours peu architectural. C’est pour ces motifs que leur usage est demeuré fort limité.

Le nouveau système de constructions […] procède d’une idée complètement différente, qui supprime tous ces inconvénients : en effet, tous les éléments qui entrent dans la composition d’un tel bâtiment, concourent actuellement à sa solidité générale, ce qui a pour conséquence de diminuer le poids autant que possible et de réduire, par suite, la dépense. En même temps, on arrive à rendre les appartements entièrement indépendants des variations de température

extérieures, et l’on donne aux tôles des formes décoratives et architecturales convenables. »

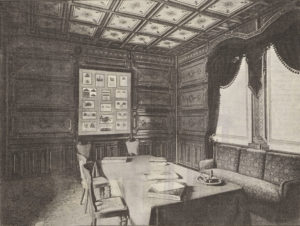

L’aménagement intérieur d’une maison bâtie selon le système Danly

D’autres avantages pour le confort des habitants sont illustrés par cette photo : « La peinture des panneaux emboutis permet d’obtenir, à peu de frais, les effets les plus variés. […] La fixation au mur des objets d’ameublement, tels que rideaux, tableaux, consoles, etc., se fait sans aucune difficulté, au moyen de quelques attaches spéciales très simples, et qui sont beaucoup plus solides et plus commodes que celles que l’on obtient en enfonçant des clous dans la maçonnerie. […] Ajoutons enfin que les murs, étant creux, se prêtent on ne peut mieux à l’installation des tuyaux pour chauffage, fils électriques, tuyaux acoustiques, armoires ventilées, etc. […] ces maisons sont complètement à l’abri de la foudre (d’après un principe de physique bien connu), ainsi que de l’incendie. La ventilation des chambres se fait très simplement, en les mettant en communication (par des registres mobiles complètement dissimulés) avec les murs creux, qui aboutissent eux-mêmes à des ventilateurs placés sur le toit et dont on règle à volonté l’action. Cette ventilation peut être continue, sans inconvénients, même la nuit. »

D’autres améliorations ont été apportées, lors de la reconstruction de la Maison de fer de Poissy, afin de respecter les normes du XXIe siècle et d’en faire un établissement accueillant du public, témoin d’une originale technique de construction et lieu de présentation du patrimoine de la cité pisciacaise.

Sources et références

1. Eiffel en Amérique du Sud-Mythes et histoires, Caroline Chauvel et Elsa Durand (http://www.societetoureiffel.com/fondationSTE/fondation//histoires-eiffel-final.pdf)

2. Au Mozambique, la mystérieuse maison de fer attribuée à Gustave Eiffel, Anne-Lise Carlo, site Internet du quotidien Le Monde, 9/8/2019 (https://www.lemonde.fr/m‑styles/article/2019/08/09/au-mozambique-la-mysterieuse-maison-de-fer-attribuee-a-gustave-eiffel_5498126_4497319.html)

3. Les maisons en fer françaises–deux constructeurs éclairés, Marc Braham, La Gazette du Patrimoine, février 20204.

4. Joseph Danly (1839- 1899), M. Braham, R. Le Rouxet G. Carré, avril 2015 (http://www.maisons-metalliques-francaises.org/sites/default/files/pdf/Joseph%20Danly.pdf)

5. Constructions en tôle d’acier emboutie et galvanisée Système Danly, E. Cadiat, Nouvelles annales de la construction, n°405, septembre 1888 (consulté sur Gallica)

6. Bâtiments en tôles embouties, Denis Blaizot, La Nature n°682, 26 juin 1886

7. Les habitations métalliques système Danly, André Vauthier, Le Génie civil (revue générale des industries françaises et étrangères), 28 octobre 1893 (consulté sur Gallica)

Municipales 2020

- Andrésy : le départ qui ébranle l’équipe municipale

- Pour l’orientation budgétaire, la Ville de Triel doit soumettre des documents conformes à la règle administrative

- Le tribunal administratif de Versailles a validé la victoire de Fabien Aufrechter à Verneuil

- Triel : Déjà cinq mois d’une nouvelle mandature

- Parc municipal de Triel : retombons sur terre !

- Les Muriautins plébiscitent la liste renouvelée de François Garay

- Retour sur une soirée d’élection à Triel, juste avant la nuit

- Cédric Aoun est devenu maire de Triel-sur-Seine

- Eddie Aït, haut la main !

- Villennes : une victoire très serrée pour Jean-Pierre Laigneau

![RÉSERVEZ VOTRE PANIER DU MARCHÉ {FERME DE DAMPIERRE] A RETIRER LE VENDREDI OU LE SAMEDI AU RELAIS JOURNAL DES DEUX RIVES 76 RUE PAUL DOUMER À TRIEL !](https://www.journal-deux-rives.com/wp-content/uploads/2024/05/20240223_125630-scaled-e1716053378306-300x219.jpg)